メンバー : 伊藤進一 : 研究紹介

伊藤進一 Shin-ichi Ito

研究紹介

興味は幅広いのですが、現在は「海洋環境が海洋生物資源変動に与える影響の解明」に焦点をあてて研究を進めています。

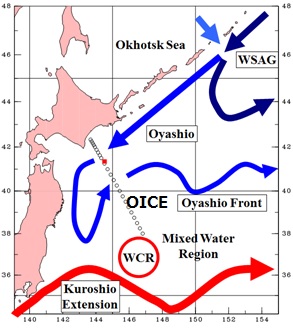

とくに、北西太平洋において、親潮前線と黒潮続流前線との間に形成される混合水域の変動が、北太平洋規模の海洋生物資源にどのような影響を与えているのかという観点から研究を進めています。

研究スタイルとしては、自分の立てた仮説を観測によって証明することを理想としています。それ以外にも、数値実験を用いて仮説の組み立てを行っています。

今後はこれらの研究に加え、地球規模での比較研究を実施し、北西太平洋がなぜこれまで豊かな生物生産を保持し、生物多様性も高いのか解き明かしていきたいと考えています。 以下にこれまでの研究とこれから展開したい研究を紹介します。下から読むと歴史を追うことができます。

プレスリリース「重い材質のマイクロプラスチックの行方 ―過去65年間の北太平洋の海底蓄積を推定―」

プレスリリース「親潮・磯口ジェット合流域が 混合水域に栄養塩を供給することを発見 ―サンマなどの幼魚の育成場に栄養が供給されるシステムを解明―」

英文プレスリリース"Climate change shrinking fish: Global warming increased competition for food in the 2010s, leading to decreased fish weight in important fishing area"

プレスリリース「日本周辺の魚類の小型化 ―温暖化により顕著になった餌をめぐる競合―」

プレスリリース「黒潮の環境DNAから青魚の分布特性を探る」

プレスリリース「マサバの成長と個体数変動のモデル化を実現」

プレスリリース「マアジの発育に伴う深い生息層への移行 ―耳石に刻まれた化学成分の変化から―」

プレスリリース「海水に含まれるDNAから外洋の小型浮魚類の分布を探る」

プレスリリース「成長-回遊モデルによるマサバ初期成長への環境影響の解明」

プレスリリース「魚の眼球に記録された稚魚期からの生活史を解読する方法を開発」

プレスリリース「魚類はエネルギー最効率化のため生育環境に応じて呼吸代謝特性を調整する」

プレスリリース「深海底の緩やかな起伏が表層海流と海面水温前線を生む ~亜寒帯の表層海流と強い海面水温前線をつくり出す新メカニズムを発見~」

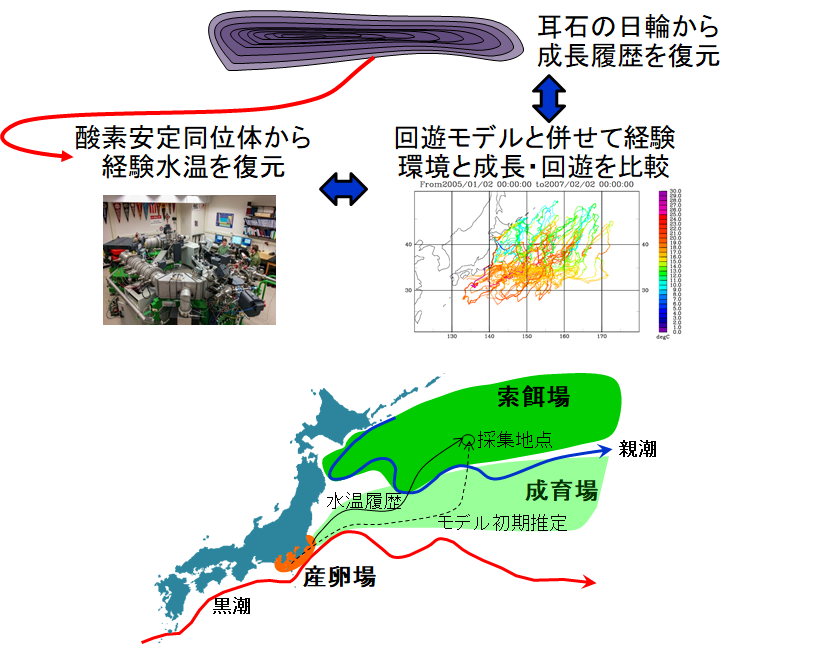

魚類の耳石酸素安定同位体比と魚類成長-回遊モデルを用いた魚類回遊経路の推定

サンマ、マサバ、マアジ、マイワシ、カタクチイワシなど食卓でもおなじみの魚類ですら、その回遊経路は不明な点が多く残されています。ほとんどの魚類の回遊経路は、漁場の移動などから推定されてきましたが、個体レベルでの回遊経路に関する知識は限定的でしかありません。近年の技術革新によって、魚類に小型の測器を取り付け、その測器が測定した水温や光量(日出・日没から緯度・経度を推定可能)から魚類の回遊経路を個体レベルととらえることも可能になってきました。しかし、魚類の資源変動は減耗の激しい仔稚魚期に決定されるにもかかわらず、仔稚魚に上記のような測器をつけることは不可能です。

そこで耳石の酸素安定同位体に注目をしました。耳石は脊椎動物の内耳に形成される炭酸カルシウムの結晶で、多くの魚種で1日1本の日輪が形成されるため、魚類の日齢査定に用いられてきました。耳石に蓄積された化学成分は保存されるため、過去の情報を耳石の化学分析から推定できる可能性が秘められています。耳石の酸素安定同位体比は、海水の酸素安定同体比(塩分に強く依存)と水温に依存することが確かめられており、魚類の経験環境と回遊経路の推定を行う上で重要な情報を含んでいます。

ただし、海洋上層においては、水温も塩分も南北に変化し、東西には比較的一様なため、正確な回遊経路を耳石酸素安定同位体だけから求めることは不可能です。そこで、魚類の成長-回遊モデルを耳石酸素安定同位体比を組み合わせた解析を行うことで、仔稚魚期も含めた魚類の回遊経路と経験環境を推定する方法を提案しました(伊藤ほか, 2018)。

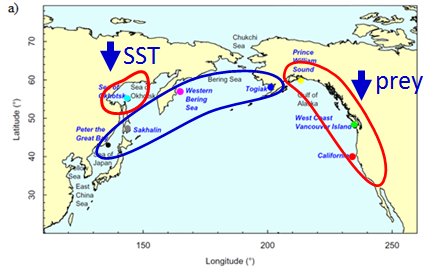

北太平洋各地のニシンの成長比較

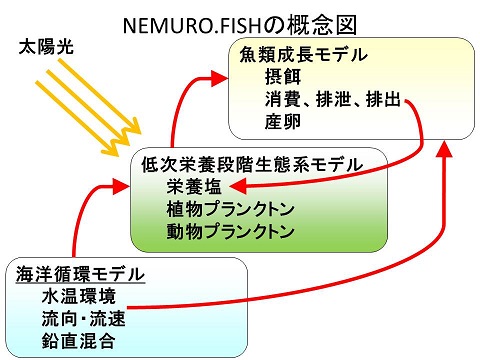

いろいろな魚類の成長比較を行っていますが、ニシンにおいては、北太平洋の西側および北側でニシンの最大体長が大きい特徴を示します。米国、カナダなどの研究者とともに国際共同研究を進め、NEMURO.FISHというモデルを用いて北太平洋のニシンの成長の差異を表現できるようになりました。

そのモデルを用いて気候変動へのニシンの応答を調べた結果、1976-77年のレジームシフトに対応して、オホーツク海、米国西海岸およびカナダ西海岸のニシンが同期して成長が悪化する傾向にあることがわかりました(Ito et al., 2015)。

そのメカニズムを詳しく探ると、オホーツク海では低温化に伴い成長が悪化するのに対し、米国西海岸およびカナダ西海岸では餌料の減少に伴い成長が悪化しており、メカニズムが異なるにもかかわらず、北太平洋規模の気候変動によって同期した変動をとることが示されました(Ito et al., 2015)。

ニシンの成長比較を世界各地に広げるとともに、他の魚種においても世界各地での比較を展開していきたいと考えています。

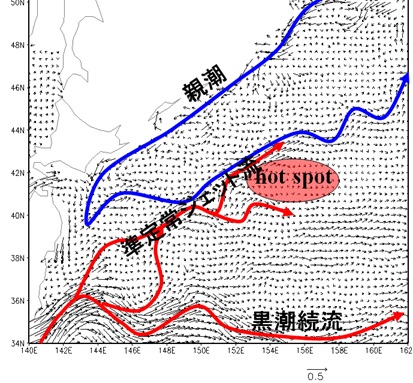

沖合の生物的hot spotの形成

日本周辺域の小型浮魚類の多くは、黒潮域や東シナ海などの南方に産卵場をもち、卵は黒潮によって沖合へと流されます。卵から孵化した仔魚は、餌料の豊富な北に向かって回遊しますが、その経路は未だ明らかにされていない場合が多いです。近年の水産庁などの調査によって、小型浮魚類の幼魚がかなり北の海域まで回遊していることが判明しました。一方で、海面高度計衛星データが安定的に供給されるようになった1993年以降、これまで発見されていなかった海流が見つけられています。その一つが黒潮続流から分岐して親潮前線付近まで流れ込む準定常ジェットです。

準定常ジェットの強さは、黒潮続流の位置に応じて十年規模の長周期変動を示していることがこれまでの研究からわかりました(Wagawa et al, 2014)。この準定常ジェットは、黒潮続流から暖水を運ぶとともに、親潮が東に向きを変えて流れている亜寒帯海流と並走し、親潮域の栄養塩を取り込んでいるようです。このため、温暖で栄養塩が豊富という生物生産にとって最適な環境をもたらしている可能性があります。さらに、準定常ジェットが運ぶ高温・高塩な海水が冬季に冷却された際に効率的に重たい水を形成するため、深くまで鉛直混合が達し、大量の栄養塩を表層へと供給します。これらの作用によって、沖合域に生物生産が活発なhot spotを形成している可能性があります(伊藤, 2010)。

これまでは、沖合域の生物的hot spotは、島などの周囲だけでしか発見されてきませんでしたが、新たな生物的hot spotの形成メカニズムとして今後研究を進めていきたいと考えています。

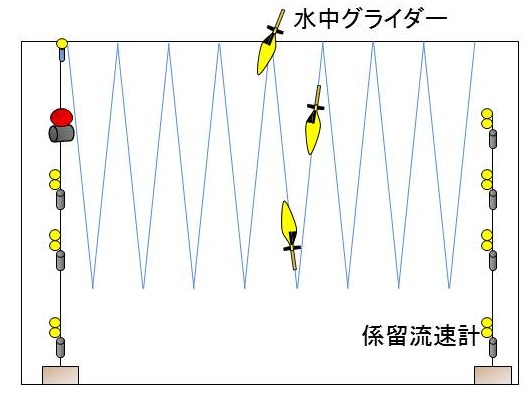

水中グライダーを用いた新時代観測の展開

地球温暖化問題などに直面し、海洋における貯熱量変化をモニタリングすることが重要視されています。このため、世界各国の協力で、アルゴフロートという10日に一度毎に海中2000mから海面までの水温・塩分を計測し、地上にデータを送ってきてくれる測器が、3000個稼働しています。しかし、このフロートは流れによって流されるため、特定の海域にフロートを移動させて観測することはできませんし、水深2000m以浅の海域も得意とはしません。これらの短所を補う次世代の測器として、水中グライダーが各国で導入されつつあります。 水中グライダーは、自らの体積を浮き袋の収縮によって変化させ、浮力や沈降力を得ます。この浮力、沈降力を水平翼と自身の重心を中心からずらして姿勢を傾けることで、斜め方向に進行します。空中のグライダーと同様の原理で推進するわけです。

(独)水産総合研究センター東北区水産研究所に所属しているときに、国内初となる外洋域の水中グライダーを導入し、水中グライダーを用いた海洋観測を展開してきました。水中グライダーを用いることで、冬季の荒天時や台風の中でも観測の継続が可能です。また、水中グライダーは数km程度の間隔で1000mまでの観測が可能です。今後は、水中グライダーに栄養塩センサーや音響装置など種々の測器を取り付け、複数台を一度に使用した観測を展開していきたいと考えています(伊藤ほか, 2016)。

魚類回遊行動の決定要因の解明

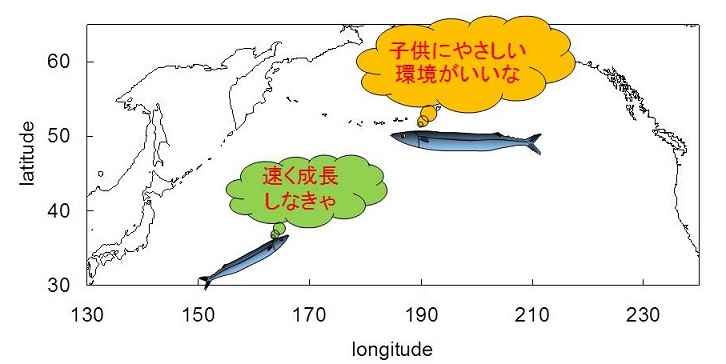

日本周辺域の浮魚類の多くは、黒潮域や東シナ海などの南方に産卵場をもち、餌料の豊富な親潮域まで回遊し、また産卵のために南方に戻る大回遊をします。川で産卵し、海に下り、大洋を大回遊した後に母川へと回帰するサケなどの遡河魚は、地磁気や河川の匂いなどを利用して母川に戻ると言われていますが、日本南方を産卵場として大回遊を行う魚類がどのように回遊経路を決定しているのかは未だ未知な部分が多く残されています。一方で、日本沿岸では、戻りカツオやサンマのように日本沿岸に魚が寄った際に漁獲するため、魚類の回遊経路が変化してしまうと漁獲が困難になります。このため、魚類の回遊経路の決定メカニズムを解明し、海洋環境変動によってどのような影響があるのかを明らかにすることが重要です。カツオなどの大型魚は標識をつけて、回遊経路をの推定をすることが可能ですが、小型浮魚類の多くは標識放流観測が困難なため、数値モデルを組み合わせた研究により、回遊経路決定メカニズムを探る必要があります。

まだまだ、これからの分野ですが、水産庁事業と協力して、小型浮魚類回遊経路決定メカニズムを研究しています。

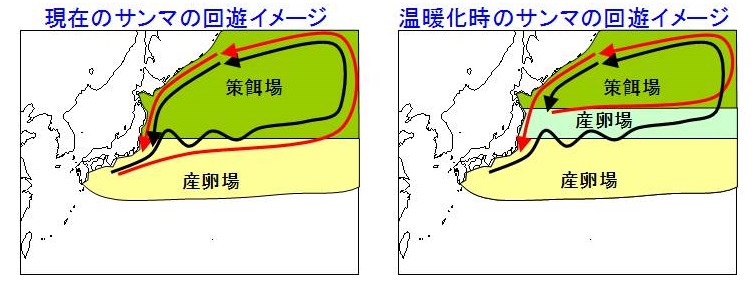

地球温暖化の海洋生態系への影響評価

産業革命以降の人類による化石燃料の使用の増加によって、地球温暖化が進行しつつあります。この影響が海洋生態系にどのように影響するか調べるため、北海道厚岸沖親潮観測線におけるモニタリングを実施するとともに、数値モデルを用いて魚類の成長や分布への影響推定を行ってきました。農林水産省「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開発」のもと研究を実施したサンマを例にとると、地球温暖化に伴い、海洋上層の海水が温まり、下層の海水と混ざりにくくなるため、栄養塩の表層への供給が減少し、餌不足が発生することが予想されました。これに伴い、サンマの成長は鈍化し、小型化することが予想されました。

一方、小型化することで産卵のための南下回遊が遅くなり、産卵期に餌料の豊富な北方の海域に残るサンマが増え、産卵量が増加する可能性も推定されました。IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)の第4次レポートに報告された将来の水温を使用すると73%の確率で小型化するのに対し、産卵量が増加する確率は33%程度であることを示しました。(Ito et al., 2013)

魚類成長モデルを用いた海洋環境変動が魚類成長に与える影響の研究

海はまだまだ未開の地であり、わからないことが沢山あります。宇宙に比較しても、海の環境は多種多様で、明るい層から太陽光の届かない深層、氷の張る海から暖かい海、栄養豊かな海から貧栄養な海と、大きく変化します。魚類はこれらの変化に富んだ海を上手に利用して生活しています。このために、身近な魚類であってもその生活史はまだ不明な部分が多く残されています。例えば、日本人には馴染の深いサンマにしても、寿命が2年という点について科学者の合意が得られたのは2000年代に入ってからであり、それまでは1年説や3年説などいろいろな説が唱えられていました。また、サンマを例にとると、暖かい黒潮域で産卵し、卵は黒潮によって沖合へと運ばれ、孵化した仔魚は成長とともに北上し、親潮域の豊富な動物プランクトンを沢山摂餌し、成長してからまた黒潮域まで南下して産卵します。寿命2年でこのような大回遊を2回繰り返すわけですが、この生活段階をすべて追いながら観測を実施するのは、不可能と言わざるをえません。

このため、数値モデルを用いて、魚類の成長を再現し、環境変動を受けてどのように魚類成長が変化するか調べる方法を開発しました。最初はサンマに注目し、農林水産省「我が国周辺海域における漁業資源の変動予測技術の開発」(VENFISH:Comprehensive Study of the Variation of the Oceanic ENvironment and FISH Populations in the northwestern Pacific)によって収集されたデータをもとに、北太平洋海洋科学機関(PICES: North Pacific Marine Science Organization)のモデルタスクチームのメンバーと協力して、NEMURO.FISH (North Pacific Ecosystem Model for Understanding Regional Oceanography. For Including Saury and Herring)を構築しました(Ito et al., 2004)。このモデルの特徴は、水温や栄養塩といった環境変動を通して、植物プランクトン、動物プランクトンの生産が変化し、動物プランクトンを餌料とするサンマの成長が変化する過程を計算することができるようになった点です。

NEMURO.FISHを用いて、サンマの生れ季節による成長の違い(Mukai et al., 2007)や、マイワシとの餌競合による成長変化(Ito et al, 2007)などを定量的に示すことができました。現在、NEMURO.FISHはマイワシ、ヨーロッパカタクチイワシ、サケ、スルメイカなど多くの魚種に応用されています。

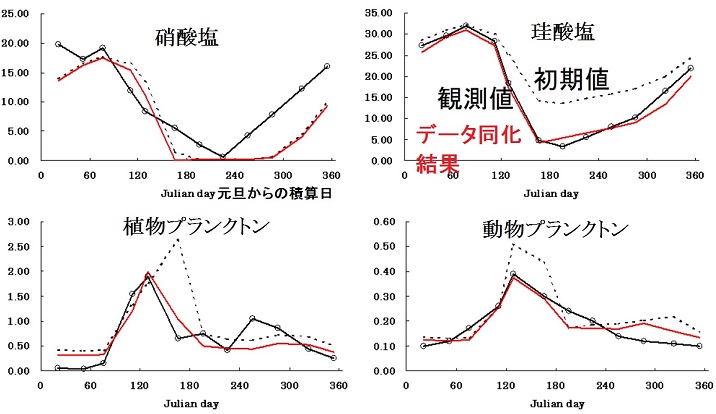

データ同化手法を用いたモデル最適パラメーターの推定

現在ではコンピューターが発達し、かなり現実に近いような様々な数値実験を自然現象に対して実施することが可能となってきました。海洋生物の生産変動についても同様です。しかし、これら現実的な計算を実施するために、複雑な方程式が使用され、その中に多くのパラメータが含まれています。例えば、ある種の動物プランクトンがある種の植物プランクトンを何割程度捕食しているかという割合を示すパラメータなどが含まれています。このようなパラメータがすべて観測研究や飼育実験から求まっていれば、正確な計算が可能となりますが、実際にはすべてのパラメータが求まっていることはなく、ある限定的な観測結果や飼育実験結果を引用したり、あるいは近い種の値を借りてきたり、あまり良くない例では全く違う種の値を引用したり、わからないので以前に行われている数値実験の値を参考にしたりします。もちろん観測によってこれらのパラメータを直接測定できればいいのですが、自然環境下で、いろいろな変動の影響を受けながら、あるパラメータを正確に求めるのは、非常に困難な作業です。このため、観測結果をモデルに取り入れ、モデルが観測結果と同じような計算結果を出すためには、パラメータの組み合わせがどのようになる必要があるか逆計算することが可能です。モデル結果を観測に近い形にする手法をデータ同化手法と呼びます。データ同化手法を用いて、親潮域(北海道厚岸沖親潮観測線)の栄養塩、植物プランクトン、動物プランクトンの変動が再現されるために、必要な植物プランクトンの最大成長率と動物プランクトンの最大捕食率を求めた結果、従来使用されていたパラメータよりもより高い成長率、捕食率が必要であることがわかりました(Ito et al., 2010)。

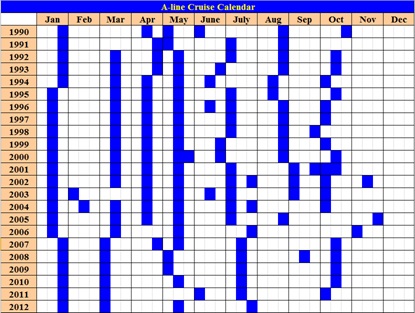

親潮総合モニタリング

親潮域の海洋学的、水産学的諸過程の変動機構を解明するために、北海道厚岸沖に南東に延びる親潮モニタリング線が北海道区水産研究所のメンバーによって1998年から開始されました。2002年に農林水産省農林水産技術会議の農林水産省「地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発」のもと、この親潮総合モニタリングに参加し、その後も「地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発」、「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開発」のもと、モニタリングの継続に従事してきました。このモニタリングは現在も独立行政法人水産総合研究センターの北海道区水産研究所、東北区水産研究所のメンバーを中心に継続されており、親潮域の物理、化学、生物に渡る総合的なモニタリングとして非常に貴重なデータを取得しています。詳しくはA-lineのページをご覧ください。

親潮流量集中観測

大洋の西の縁には、西岸境界流と呼ばれる強い流れが存在します。これは広大な大洋の上を吹いた風の運動量が海水に伝わり、そのために生じる大規模なゆっくりとした大洋内部の流れを、大洋の西岸で集中的に補うためです。地球上では、すべての亜熱帯の大洋に対して、西側に大陸が存在しているため、黒潮、メキシコ湾流、東オーストラリア海流、ブラジル海流、アグリアス海流という赤道域から中緯度に向かう暖流の西岸境界流が存在します。一方で、亜寒帯の大洋に対しては、北太平洋、北大西洋、南大西洋しか大陸が西に存在しません。このため、高緯度から中緯度に流れる寒流の西岸境界流は、親潮、ラブラドル海流、マルビナス海流だけに限定されます。このため、親潮と黒潮のように寒暖両方の大海流がぶつかる海域は地球上でも限定的であり、日本近海はとても重要な海域と考えられます。このため、まずは日本近海に多くの栄養塩を運んでくる親潮の実態を観測しました。

文部科学省科学技術振興調整費「北太平洋亜寒帯循環と気候変動に関する国際共同研究」(SAGE: SubArctic Gyre Experiment)のもと、海面高度計衛星の軌道線上に観測定線(OICE: Oyashio Intensive observation line off Cape Erimo)を設定し、親潮流量の観測を実施しました。気象庁、岩手県水産技術センター、東北区水産研究所が主体となり、43調査航海を実施し、冬季も含めた観測が実施されました。同時に、係留流速計による連続観測を実施し、10日毎に飛来する海面高度計衛星のデータと比較しました。その結果、衛星海面高度データから親潮の流量を推定する方法を確立し、10日毎の流量を推算しました。親潮南下流量と北太平洋中央部の風の場を比較すると、順圧応答と呼ばれる数ヶ月で北太平洋中央部の風の変動が親潮に伝わる過程と、傾圧応答と呼ばれる数年かけて北太平洋中央部の風の変動が親潮に伝わる過程が、同程度重要であることが判明しました(Ito et al., 2004)。

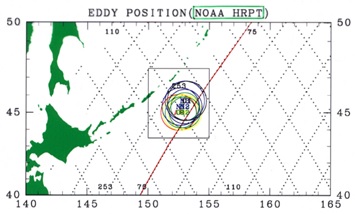

千島列島沖の冷水渦の動き

地球上では、地球が回転していることによって、まっすぐ進もうとする物体に見かけ上の力がかかり曲がって動きます。宇宙からみれば、その物体はまっすぐに進もうとしているのですが、地球が回転しているために、地球上の人間から見ると曲がりながら進んでいるように見えます。この見かけ上の力をコリオリ力といいます(コリオリ力の詳細はこちらを参照してください)。海洋に暖かい海水があると暖かいために周囲の海水より軽く厚く分布することになります。そのため、周囲よりも海面が高くなり、海水は高い方から低い方に流れようとします。この海水が北半球であれば、コリオリ力を受けて右向きに曲げられ、時計回り(高気圧性)の渦を形成します。このように、北半球では、暖水渦が時計回り(高気圧性)の回転をしますが、人工衛星から千島列島沿いには、冷水渦が時計回り(高気圧性)回転していることがわかりました(伊藤ほか, 1999)。この渦を観測船で調査した結果、冷水ではあるが塩分がとても低く回りよりも軽いために、時計回りの回転をしていることがわかりました。この渦の動きを追うと、千島海溝沿いに北東方向に移動することが判明し、その原因を調べたところ、上層と下層の間の境界面が傾いているために疑似的にβ効果という渦柱の伸縮を伴い北東方向に進むことがわかりました(Yasuda et al., 2000)。

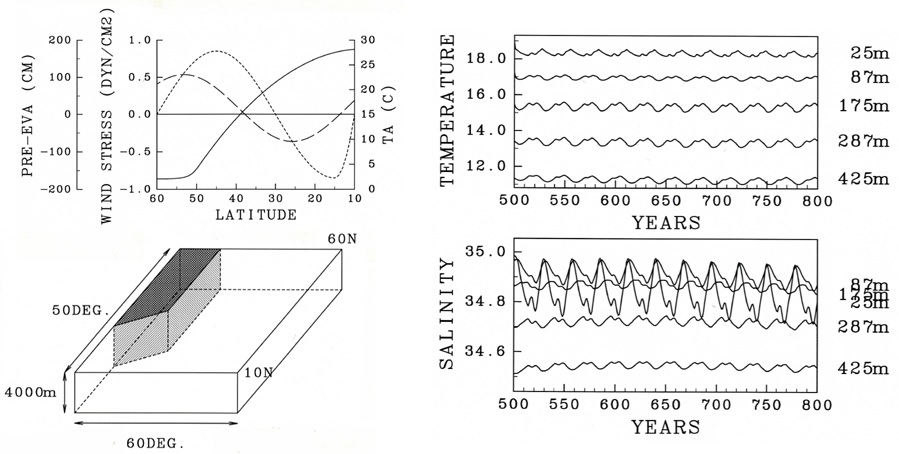

海洋熱塩大循環の長周期自励振動

大気と海洋の間では活発な熱交換が行われており、近似的には1ヶ月程度の時間スケールで海上大気温と海面水温は平衡状態に達すると考えられます。一方で、塩分については、降水と蒸発のバランスで決まるため、より長い時間スケールで変化します。このような熱と塩の交換時間スケールの差を考慮した形(mixed boundary condition)で、北太平洋を理想化した海洋大循環モデルを駆動すると、23年周期の自励的な振動(境界条件となる大気から外力が一定にもかかわらず海洋が勝手に引き起こす振動)が起きることが示されました(Ito, 1995)。この長周期自励振動の原因を探ると、(1)亜寒帯海域で降水過多で安定成層が形成され、(2)亜熱帯海域が低塩分になると亜熱帯海域との塩分差が大きくなり水平拡散で塩分が供給され不安成層が形成されると、(3)鉛直混合が起きて塩分供給が減少し、(1)の状態が発生する、という自励的なサイクルが繰り返されていることがわかりました。実際の大気-海洋間ではより複雑な形で変動が起きているため、実際には上記のような自励振動は発生していないと考えられますが、海洋が自励的に振動する可能性を秘めていることを示しました。