海洋生態系変動の謎に挑む

※画像をクリックすると、動画を再生します。

地球温暖化は海洋生態系や水産資源にどのような影響を与えるのか?

マイワシの大規模な資源変動はなぜ起こるのか?

エチゼンクラゲの大量発生の要因は何か?

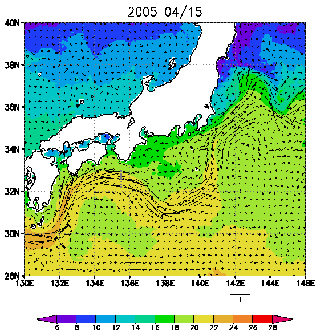

黒潮が持つ生物地球化学的意味とは何か?

波浪が海洋表層の生物生産に果たす役割とは?

震災は三陸沿岸域の海洋環境をどのように変えたのか?

海は身近な存在で豊かな恵みをもたらしてくれますが、時として牙をむき大きな災害をもたらします。身近な存在でありながら多くの謎に包まれた海。研究室では、最先端のモデルと観測から海洋生態系の変動メカニズムの解明に挑んでいます。また、2011年3月の震災が三陸沿岸域の海洋環境に与えた影響を調べて、地域漁業の早期復興に貢献するため、研究室では、岩手県大槌湾内に観測ブイを係留・設置して風、波浪、水質のリアルタイムモニタリングを実施しています(大槌湾モニタリングのページ)。

Topics

- 2025年5月26日~30日

- 日本地球惑星科学連合JPGU2025大会において、修士課程2年の土屋裕さんが「Estimation of the horizontal distribution of sea-surface natural slicks based on multispectral satellite imaging」の演題で、修了生の菅原茉穂さんが「黒潮と湾流における海洋から大気への水蒸気フラックス強化と大気への影響に関する研究」の演題で口頭発表を行いました(写真はこちら)。

- 2025年5月20日

- 小松幸生准教授が、水産庁補助事業「大型クラゲ国際共同調査」の令和7年度推進検討会議に外部専門委員として参加しました。

- 2025年5月15日

- 小松幸生准教授が駒場の全学自由ゼミナール「大気海洋科学の最前線」の講義を担当しました。

- 2025年5月11日~13日

- 東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターの共同利用研究「海面スリックの分布と形成過程の実態解明(代表:小松幸生)」の一環として、修士課程2年の土屋裕さんと小松幸生准教授が、岩手県大槌湾で水中ドローンを使用した海面の水塊水平分布観測と空中ドローンを使用した海面スリックの分布観測を実施しました(写真はこちら)。

- 2025年5月8日

- 小松幸生准教授が今年度から早稲田大学教育学部で「海洋科学」の講義(6回担当)を開始しました。

- 2025年4月8日

- 小松幸生准教授が主担当の大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻の選択必修科目 (コア科目) 「大気海洋論」が開講しました。

- 2025年3月24日

- 修士課程2年の菅原茉穂さんが、大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻の修士課程を修了し、修士(環境学)の学位記を授与されました。なお、菅原さんは、修士論文研究において最優秀の成績を収め、大学院新領域創成科学研究科長賞を受賞しました(写真はこちら)。

- 2025年2月13日~14日

- 小松幸生准教授が、理化学研究所計算科学研究センターで開催された学術変革領域研究(A)「ハビタブル日本~島嶼国日本の生存基盤をなす大気・海洋環境の持続可能性」の班会議に参加しました(写真はこちら)。

- 2025年1月23日

- 大学院修士課程2年の菅原茉穂さんが、令和6年度新領域創成科学研究科自然環境学専攻の修士論文研究発表会において、「西岸境界流における海洋から大気への水蒸気フラックス強化と大気への影響に関する研究」の題目で発表を行いました。

- 12月9日~12日

- 小松幸生准教授が、新潟市で開催された第18回大型クラゲ国際ワークショップに参加しました。

- 12月4日~6日

- 大学院修士課程2年の土屋裕さんと小松幸生准教授が、岩手県大槌湾において水平射出型超音波流速計H-ADCPの現地運用試験並びに蓬莱島桟橋に既設の超音波風速計のメンテナンスを行いました(写真はこちら)。

- 11月26日~28日

- 小松幸生准教授が主担当の大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻の選択科目「海洋生態系モデリング」の集中講義が行われました。

- 2024年9月19日

- 日本海洋学会2024年度秋季大会において、修士課程2年の菅原茉穂さんが「黒潮の北偏・蛇行が海洋から大気への水蒸気フラックスに与える影響」の演題で口頭発表を行いました。また、この発表で若手優秀発表賞を受賞しました(写真はこちら)。

- 2024年10月25日~26日

- 大気海洋研究所の一般公開で、環境動態グループの展示をしました。「体験!!魚のサバイバル」のタイトルで作成したマイワシの卵・仔稚魚の簡単な体験シミュレーションには多くの小学生が集まりました(写真はこちら)。

- 2024年10月1日~2日

- 修士課程2年の菅原茉穂さんが、台湾高雄市で開催された「気候変動が海洋に与える影響」国際ワークショップに参加し、参加各国の研究者と意見交換をしました(写真はこちら)。

- 2024年9月19日

- 日本海洋学会2024年度秋季大会において、修士課程2年の菅原茉穂さんが「黒潮の北偏・蛇行が海洋から大気への水蒸気フラックスに与える影響」の演題で口頭発表を行いました。また、この発表で若手優秀発表賞を受賞しました。

- 2024年8月6日

- 東京大学大気海洋研究所大槌沿岸センター 共同利用研究集会(大槌シンポジウム)「北太平洋の変動と極端現象」において、修士課程2年の菅原茉穂さんが「蛇行する黒潮で局所的に強化される海洋から大気への水蒸気フラックス」の演題で口頭発表を行いました。

- 2024年6月17日~27日

- 東北海洋生態系踏査研究船「新青丸」のKS-24-10航海「日本海西部対馬暖流域における大気・海洋高解像度連続観測による水蒸気輸送過程の実態解明(代表:小松幸生)」を実施しました(写真はこちら)。函館港出入港の10日間の航海でした。

この航海の目的は、CTD/LADCP、UCTD、XCTDによる海洋観測、ラジオゾンデによる大気観測に加えて、GNSS(全地球航法衛星システム)とマイクロ波放射計の併用により洋上水蒸気量の鉛直プロファイルを推定し、梅雨期の対馬暖流域での海洋から大気への水蒸気の輸送過程実態を把握し、対馬暖流が海洋から大気への水蒸気供給に与えるインパクトを解明することです。

また、この航海は、気象庁が取りまとめている「線状降水帯予測精度向上に向けた技術開発・研究」にも参画しています。研究室では、京都大学防災研究所の吉田聡准教授との共同研究の中で、近年毎年のように各地に甚大な被害を与えている豪雨の要因解明と精度の高い豪雨予測への貢献を目指しており、この航海は、2021年に紀伊半島~四国沖の黒潮流域で実施したKS-21-11航海、2022年に東シナ海の黒潮流域で実施したKS-22-9航海に続く、3回目の西岸境界流域での水蒸気輸送観測航海となります。

航海は、対象海域を日本海西部の対馬暖流域とし、対馬暖流の沿岸分枝と沖合分枝を横断する測線を設定して観測を行いました。船上に設置した機器による航海中の連続観測として、前述のGNSSとマイクロ波放射計の併用による洋上水蒸気量の鉛直プロファイル観測、フラックス計による大気海洋間の乱流フラックス観測、ドップラ波高計とレーダ波高計による波浪2次元スペクトル観測、全天雲カメラ観測等、を実施しました。

また、3時間ごとに気象ラジオゾンデによる大気プロファイル観測、CTD/LADCPによる海洋プロファイル観測とVMPによる海洋微細構造観測を実施しました。なお、対馬暖流の海洋前線周辺では、海洋サブメソスケール構造の影響を捉えるために、UCTDにより水平方向に高解像度の海洋プロファイル観測を実施しました。

今年は梅雨入りが例年になく遅かったのですが、航海途中で梅雨入りし、所期の目的をほぼ達成することができました。 - 2024年6月1日~2日

- 学術研究船新青丸のKS-24-9航海からKS-24-12航海において海面と海上の自動連続観測を実施するため、小松幸生准教授が観測機器の設置作業を行いました(写真はこちら)。

- 2024年5月26日~31日

- 日本地球惑星科学連合2024年大会 (JPGU2024) において、修士課程1年の菅原茉穂さんが "Air-sea moisture flux enhanced locally in the meandering Kuroshio" の演題で口頭発表を行い、小松幸生准教授が "Scale dependence of horizontal diffusion coefficient in the Kuroshio region" の演題でポスター発表を行いました。

- 2024年5月23日

- 小松幸生准教授が、水産庁補助事業「大型クラゲ国際共同調査」の令和6年度推進検討会議に外部専門委員として参加しました。

- 2024年4月9日

- 小松幸生准教授が主担当の大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻の選択必修科目 (コア科目) 「大気海洋論」が開講しました。

- 2024年4月1日

- 研究室の新しいメンバーとして、東京大学大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻修士課程2年の土屋 裕さんが加わりました。

- 2024年3月21日

- 修士課程2年のゴン含遠さんが、大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻の修士課程を修了し、修士(環境学)の学位記を授与されました(写真はこちら)。

- 2024年2月18日

- 新領域創成科学研究科自然環境学専攻の進学相談会の一環として、研究室の進学相談会をオンラインで開催しました。

- 2024年2月8日

- 小松幸生准教授が、水産庁補助事業「大型クラゲ国際共同調査」の令和5年度成果報告会および事業評価会議に外部専門委員として参加しました。

- 2024年1月25日

- 大学院修士課程2年のゴン含遠さんが、令和5年度新領域創成科学研究科自然環境学専攻の修士論文研究発表会において、「三陸沖合域における波浪の極端現象の発生過程について」の題目で発表を行いました。

- 2023年12月20日~21日

- 修士課程2年のゴン含遠さんが、九州大学応用力学研究所の研究集会「日本周辺海域の海況モニタリングと波浪計測に関する研究集会」において「三陸沖合域における波浪の極端現象の発生過程について」の演題で口頭発表を行いました。

- 2023年12月4日~5日

- 東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターの共同利用研究「海表面おける波浪と生態系間の影響関係の実態解明に向けた観測手法の開発(代表:小松幸生)」の一環として、修士課程2年のゴン含遠さんと小松幸生准教授が、岩手県大槌湾内に係留中の高周波超音波流速計の回収を行いました。

- 2023年9月22日

- 博士課程3年の王業浩さんが、東京大学大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻の博士課程を修了(秋入学、秋修了)し、博士(環境学)の学位を授与されました(写真はこちら)。博士論文のタイトルは、Microplastic distribution and transport mechanisms in a rural semi-closed estuary(非都市圏の半閉鎖性エスチュアリにおけるマイクロプラスチックの分布と輸送機構)です。

- 2023年6月5日

- 東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターの共同利用研究「海表面おける波浪と生態系間の影響関係の実態解明に向けた観測手法の開発(代表:小松幸生)」の一環として、修士課程2年のゴン含遠さんと小松幸生准教授が、岩手県大槌湾内に高周波超音波流速計の係留を行いました(写真はこちら)。

- 2023年5月23日

- 小松幸生准教授が、水産庁補助事業「大型クラゲ国際共同調査」の令和5年度推進検討会議に外部専門委員として参加しました。

- 2023年5月19日

- 科学研究費挑戦的研究(萌芽)「無人潜水機を用いた外洋域表層環境の微細スケール構造の実態解明」の一環として、小松幸生准教授が、岩手県大槌湾内において水中ドローンSEASAMとSEASAM-Navigatorの連携運用による海洋表層微細構造の自動連続観測の試験を行いました(写真はこちら)。

- 2023年5月12日

- 東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターの共同利用研究「海表面おける波浪と生態系間の影響関係の実態解明に向けた観測手法の開発(代表:小松幸生)」の一環として、小松幸生准教授が、2023年2月6日に岩手県大槌湾内に係留設置した高周波超音波流速計を回収しました。

.jpg)